Qualitätsstandards der Gemeinwesenarbeit in Hessen

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXISAls Einblick in die Vielfältigkeit und zur Profilschärfung der Gemeinwesenarbeit wurden von Praktiker:innen Qualitätsstandards der Gemeinwesenarbeit entwickelt.

Qualitätsstandards der Gemeinwesenarbeit im Überblick:

Gemeinwesenarbeit

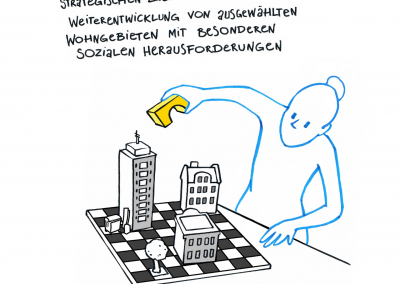

1: … handelt immer mit dem strategischen Ziel einer ganzheitlichen Weiterentwicklung von ausgewählten Wohngebieten mit besonderen sozialen Herausforderungen

2: … stellt Bewohner:innen ins Zentrum des Handelns

3: … stärkt die Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation der Bewohner:innen

4: … legt die Wirkung gesellschaftlicher Konflikte offen und bietet den Rahmen, diese zu bearbeiten

5: … erkennt und nutzt die Stärken und Ressourcen des Gemeinwesens

6: … arbeitet vernetzt und fördert handlungsfähige Netzwerke und Kooperationsstrukturen

7: … denkt und handelt zielgruppenübergreifend

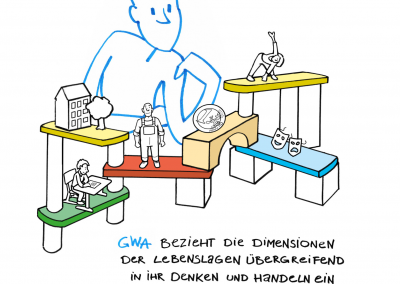

8: … bezieht die Dimensionen der Lebenslagen übergreifend in ihr Denken und Handeln ein

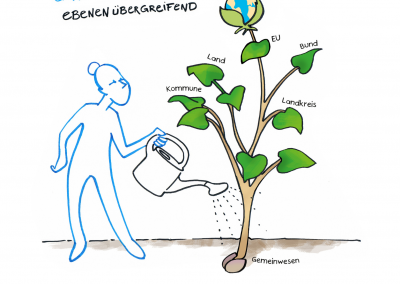

9: … denkt und handelt ebenenübergreifend

Hier geht's zum Download der Broschüre "Qualitätsstandards der Gemeinwesenarbeit"

Förderung von Gemeinwesenarbeit in Hessen

Mit der Servicestelle Gemeinwesenarbeit, die im Rahmen dieser Richtlinie gefördert wird, unterstützt die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Hessen e.V. die Umsetzung und Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit in Hessen. Das Angebot richtet sich an alle Akteur_innen, die mit Hilfe der Gemeinwesenarbeit die Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtteilen und Quartieren verbessern möchten. Die Servicestelle Gemeinwesenarbeit steht u.a. für Beratung, Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch, Fortbildung und bei inhaltlichen Fragen rund um das Förderprogramm des Landes zur Verfügung.